XIXe siècle

-

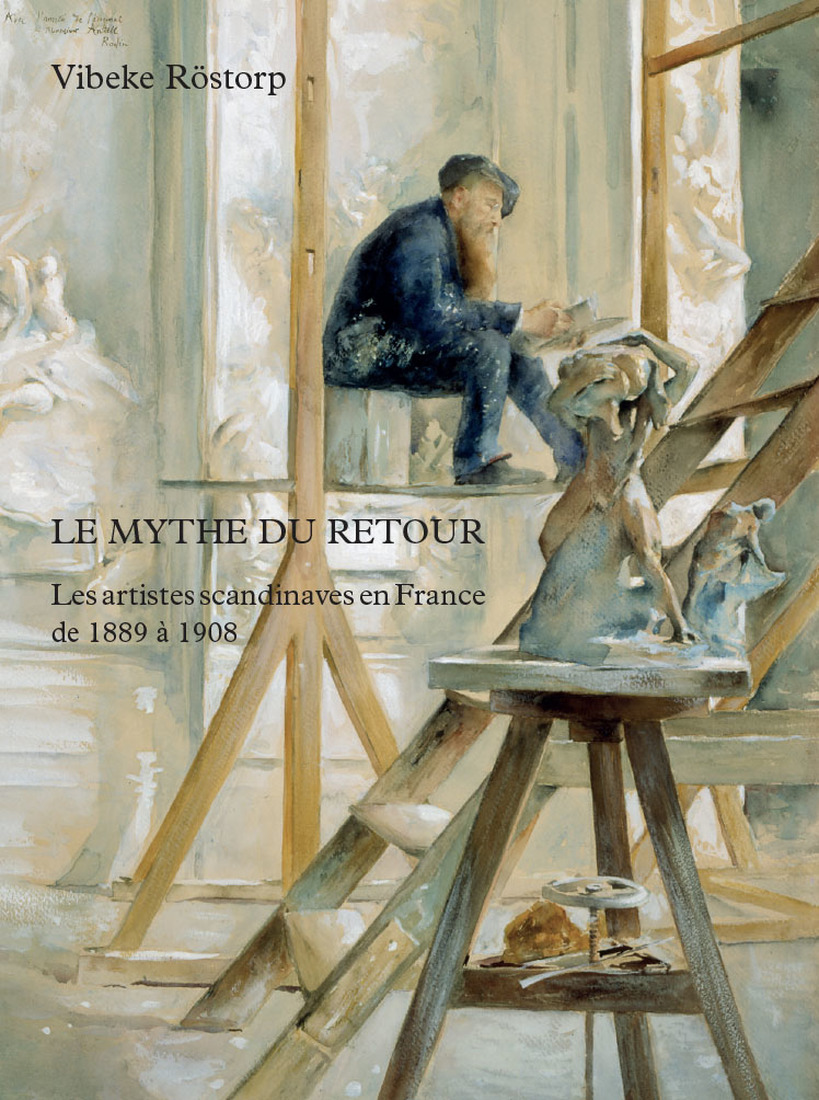

Les artistes du monde entier se ruèrent vers Paris à la charnière du xixe et du xxe siècle. Pourtant, les années 1889 à 1908 sont généralement considérées par l’histoire de l’art scandinave comme une période nationaliste venant après deux décennies d’influence française. La France aurait été subitement abandonnée par les artistes scandinaves après l’Exposition universelle de 1889, et ceux-ci ne se seraient tournés de nouveau vers Paris qu’en 1908 avec la venue en France des élèves d’Henri Matisse. Mais cette thèse du « retour au pays » est-elle réellement fondée ? S’appuyant sur des sources scandinaves aussi bien que françaises (en particulier le dépouillement exhaustif des catalogues de Salons parisiens, les correspondances conservées à l’Académie royale des beaux-arts de Suède et dans les archives d’Auguste Rodin), cet ouvrage nous dévoile une nouvelle vision de l’histoire de l’art scandinave autour de 1900. Prenant en compte également l’accueil critique de ces artistes en France, il met au jour la vivacité de toute une communauté d’artistes, largement méconnue jusqu’à ce jour : plus de 380 artistes suédois et norvégiens parmi lesquels on retrouve notamment Edvard Munch, Anders Zorn, Julia Beck, Frits Thaulow, Edvard Diriks, Agnès de Frumerie, Nils Barck, Ambrosia Tønnesen et Carl Milles. On découvre les carrières souvent couronnées de succès ainsi que les liens étroits de cette communauté avec le milieu artistique cosmopolite parisien. Ainsi l’auteur analyse et démonte l’origine et la création de ce « Mythe du retour » en se livrant pour finir à une critique fine de l’historiographie d’hier et d’aujourd’hui.

-

L’histoire de la famille Necker est celle d’une ascension sociale unique. Jacques Necker (1732-1804), d’origine bourgeoise modeste, débute comme banquier à Paris, fait fortune avec la Compagnie des Indes et, en 1776, devient Ministre des Finances de Louis XVI et achète le château de Coppet en 1784. Sa fille Germaine (1766-1817), mariée à Eric Magnus de Staël-Holstein, est la seule héritière de cette fortune. Au cours de sa courte vie (elle meurt à l’âge de 51 ans), Germaine de Staël publie une trentaine de livres et d’essais, dont les deux plus connus sont Corinne ou l’Italie (1807) et De l’Allemagne (1810). Elle tient son titre de gloire d’être une exilée et farouche opposante à Napoléon. Quand elle ne voyage pas, elle reste à Coppet où elle est aussi connue pour avoir rassemblé autour d’elle « les Etats généraux de l’opinion européenne ». Elle a su tisser des réseaux d’amitiés à travers toute l’Europe et les Etats-Unis. Ce travail prend comme point de départ ce réseau d’intellectuels et d'aristocrates polyglottes pour mieux comprendre les différentes facettes et mécanismes de la sociabilité au château de Coppet. Martina Priebe étudie le lien subtil entre le Groupe de Coppet comme mouvement intellectuel et le rayonnement de Coppet comme mécanisme de communication, avec l’organisation de la vie quotidienne (jeu, fête, dîner) et l’espace du château (les chambres, le mobilier et les œuvres d’art). Elle montre que la sociabilité à Coppet, entre Lumières et romantisme, a été un terrain fécond pour imaginer avant de les propager maintes idées républicaines.

-

TABLE DES MATIÈRES

AVANT PROPOS, par Jean-Pierre BABELON

PRÉFACE, par Jacques PEROT

PREMIÈRE PARTIE

1589-1610

D’UN RÉGICIDE À L’AUTRE

« Ce sera un horrible carnage ». Les prédictions annonçant la mort des rois de France (1572-1610), par Paul-Alexis MELLET et François PERNOT

Les protestants et la désacralisation de la monarchie française (1557-1570), par Mark GREENGRASS

L’après-vie bizarre d’Henri III. Déformations dynastiques aux lendemains du régicide de 1589, par Michael WOLFE

Du régicide au martyre. La vision ligueuse de l’assassinat d’Henri III à travers Le Martyre de frere Jacques Clement, par Mathilde BERNARD

Régicide et propagande monarchique dans la société des princes. La parenté d’Henri III face à la fracture confessionnelle du royaume de France, par Marie-Hélène GRINTCHENKO

Jacques Clément et Jean Chastel, assassins de la « respublicque françoise », par James B. COLLINS

Un vray interrègne. Le régicide, la lieutenance-générale du duc de Mayenne et leur héritage politique (1589-1610), par Fabrice MICALLEF

L’assassinat d’Henri IV. Les hypothèses des historiens, par

Jean-Pierre BABELON

Ravaillac, le fou de Dieu, par Janine GARRISSON

Les lendemains de l’assassinat d’Henri IV en Amérique du Nord, par Eric THIERRY

L’assassinat d’Henri IV vu d’Angleterre. Les principes politiques à l’épreuve des faits, par Gilles BERTHEAU

Prométhée et le Phénix. Sur deux figures singulières des régicides de 1589 et de 1610, par Yann LIGNEREUX

DEUXIÈME PARTIE

REGARDS SUR LE RÉGICIDE

Régicide, tyrannicide, assassinat. A propos de la mort d’Henri IV, ou comment poser une question historique aux points de vue de la morale, du droit et de la politique, par Mario TURCHETTI

Pourquoi Montaigne a-t-il refusé d’insérer dans les Essais le Discours de la Servitude volontaire de La Boétie ?, par Anne-Marie COCULA-VAILLIÈRES

Tyrannie et tyrans. Simon Goulart éditeur et glossateur du Plutarque d’Amyot (1587), par Marc VENARD

L’assassinat d’Henri IV et les publicistes espagnols du XVIIe siècle, par Jesús Maria USUNÁRIZ. Traduction Adrian BLASQUEZ

Ni monarchie, ni république. Killing No Murder : l’assassinat du tyran Cromwell et la théorisation du régicide dans l’Angleterre du XVIIe siècle, par Frédéric HERRMANN

D’Henri IV à Louis XIV : régicide et monarchie de droit divin. Etat de la question et nouvelles perspectives, par Thierry ISSARTEL

Le Grand Siècle et la critique du régicide. L’oeuvre du père Maimbourg, par Christine MENGÈS-LE PAPE

« Dieu a-t-il puni la France ?». 1610-1940 : sentiment de culpabilité et sortie de crise, par Christian DESPLAT

La représentation de l’assassinat d’Henri III. De l’aube de l’absolutisme monarchique aux troubles de la Troisième République : d’un jugement théophanique au diagnostic

d’une pathologie, par Mathieu MERCIER

Penser le régicide à travers le miroir anglais. Les Français du premier XIXe siècle et l’exécution de Charles Ier, par Pierre TRIOMPHE

TROISIÈME PARTIE

D’AUTRES ASSASSINATS, D’AUTRES PROJETS

DELFT, PARIS, ISTANBUL…

L’assassinat de Guillaume d’Orange. Constance stoïque et morale stoïcienne, par Alexander ROOSE

La fabrique du régicide. Le cas de Louis Sudre, forgeron de Montagnac (1682), par Mathieu SOULA

Séculariser le régicide ? L’attentat de Damiens et l’opposition parlementaire (1757-1789), par Frédéric BIDOUZE

« Le martyre de la royauté vivante ». La représentation du régicide révolutionnaire dans la littérature romantique, par Loïc GUYON

Philippe Egalité, régicide : un mythe du XIXe siècle ?, par Grégoire FRANCONIE

La mort de Louis XVII : un régicide ?, par Hélène BECQUET

Louvel : « nouveau Ravaillac » ? Les modèles du régicide sous la Restauration, par Gilles MALANDAIN

On veut assassiner le roi de Prusse Guillaume Ier ! Mythe du complot et répression militaro-policière en 1870-1871, par Olivier BERGER

La question du régicide dans l’empire ottoman au XVIIe siècle, par Gilles VEINSTEIN

Une tentative de régicide à Istanbul en 1859. « L’incident de Kuleli » et les nouveaux enjeux sociopolitiques, par Burak ONARAN

Conclusions, par Arlette JOUANNA

INDEX

TABLE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES AUTEURS

Le régicide a frappé plusieurs fois la monarchie française à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Suscitées par les commémorations de l'assassinat d'Henri IV en 1610, les études réunies ici ont voulu étendre la problématique du régicide à l’ensemble des monarchies européennes, jusqu'à l'Empire Ottoman. L’analyse des actes de Jacques Clément, Jean Chastel et Ravaillac est au cœur de ces recherches, mais les historiens se sont aussi penchés sur l’attentat de Damiens, sur les événements de la Révolution française, et au-delà, sur Louvel, et sur les craintes d’attentats dans la France occupée de 1870. La question préliminaire, mais essentielle, est celle de la distinction entre régicide et tyrannicide ; elle porte donc sur la qualification de la victime, ainsi que sur l’usage de la violence individuelle ou collective. La philosophie politique, de saint Thomas d’Aquin à Mariana et aux monarchomaques, de La Boétie au père Maimbourg, à Las Casas, sans oublier Voltaire, Montesquieu ou Rousseau, ne dispense pas de l'examen des faits eux-mêmes et de leurs acteurs, qui trouveront leur traduction dans la littérature et l’iconographie.

-

Le Cahier brun ou Deuxième cahier, complémentaire du Cahier vert (1834-1847) publié en 1976 par Raphaël Molho, est un ensemble d' « Observations et pensées » allant de septembre 1847 à décembre 1868. Le manuscrit, conservé à la Bibliothèque de l'Institut, est retranscrit ici intégralement pour la première fois. Ces réflexions, égrenées au fil de la plume et de l'humeur, font entrer le lecteur dans le laboratoire mental de l'écrivain. On y trouve pêle-mêle des maximes dans la plus pure tradition moraliste, des esquisses de portraits, des conversations et anecdotes couronnées d'une pointe maligne ou sceptique, et toujours, dans l'entre-deux des eaux morales et littéraires, une mise à nu des excès de l'imagination et de la vanité. Chronique littéraire, le Cahier brun est tout autant une chronique politique, où défilent les grandeurs du siècle, les directeurs de revues, les caméléons de l'opinion, d'un mot, toute la gent animale de la politique, de la littérature et du journalisme parisiens. Ce cahier est enfin une bibliothèque, en ce qu'on y accompagne Sainte-Beuve en nombre de ses lectures, que s'impose à tout moment la tentation du bilan, au rythme d'une pensée toujours mobile, soucieuse d'ôter les masques, sauf à se retrouver désenchanté de soi et de tous. Cette édition est complétée par deux autres inédits : la série des 116 feuillets que Sainte-Beuve avait prévu d'intercaler dans le Cahier brun, ainsi qu'un « troisième cahier » composé de 13 feuillets correspondant aux dernières semaines de l'écrivain. Professeur de littérature française à l'Université de Zurich, Patrick Labarthe a publié chez Droz Baudelaire et la tradition de l'allégorie (1999, rééd. en « Titre courant » en 2015 avec une préface d'Yves Bonnefoy).

-

-

-

-

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT SUR LA SECONDE ÉDITION

PRÉFACE DE PIERRE CHAUNU

OUVERTURE

AU RENDEZ-VOUS DES CANNIBALES

De la caravelle au radeau

Le Cannibale et après

Première partie

DU CYNOCÉPHALE AU CANNIBALE

CHAPITRE PREMIER

NAISSANCE DU CANNIBALE

Colomb découvre le Cannibale

Le Cannibale, fils de chien

CHAPITRE II

LE CANNIBALE À LA MODE

La panoplie du parfait boucher

L’héritage de Vespucci ou la vogue du Cannibale incestueux

CHAPITRE III

L’ENTRÉE DU CANNIBALE EN FRANCE

Le Cannibale, héros du folklore

Rabelais ou le Cynocéphale moralisé

CHAPITRE IV

LE BRÉSIL, TERRE DES CANNIBALES

Le Brésil est une île

Au pays des androphages

Deuxième partie

POUR UN CANNIBALISME D’HONNEUR

CHAPITRE V

LE PREMIER ETHNOGRAPHE DES TUPINAMBA

Montaigne, « Des Cannibales » et la tradition

André Thevet et le cannibalisme rituel des Tupinamba

Parenthèse Staden

De Thevet à Lafitau

CHAPITRE VI

JEAN DE LÉRY OU L’OBSESSION CANNIBALE

Un symbole universel

Le retour du refoulé : Sancerre

CHAPITRE VII

MÉLANCOLIE CANNIBALE

L’Ogre et l’amoureuse

Jean Bodin et la tristesse du Cannibale

CHAPITRE VIII

UN CANNIBALE QUI CRACHE

Montaigne ou le paradoxe des « Cannibales »

Une déclamation

Famine ou banquet

Le continent des Cannibales

Un cannibalisme de mots

Frères cannibales

Troisième partie

CANNIBALES PAR CONTRAINTE

CHAPITRE IX

CARDAN OU L’EMPIRE DE LA NÉCESSITÉ

De la haine comme nécessité

Le continent de la faim

CHAPITRE X

BRÉBEUF ET ROBINSON : LE MISSIONNAIRE ET LE COLON

Le goût du missionnaire

Robinson ou le déjeuner sur l’île

CHAPITRE XI

LE CANNIBALE DES LUMIÈRES, ROUSSEAU, BOUGAINVILLE, VOLTAIRE

Les mots du Cannibale, de Montaigne à Jean-Jacques Rousseau

L’Insulaire cannibale : Bougainville, Diderot

Malthus et l’archipel anthropophage

Candide chez les Cannibales

CHAPITRE XII

CRUELLE NATURE : DE PAUW, SADE

L’Amérique dégénérée de Cornélius de Pauw

L’Afrique fantôme de Sade

CHAPITRE XIII

CANNIBALISME ET COLONIALISME : LE CAS JULES VERNE

Le Cannibale au Canada

Le Cannibale raconté aux enfants

De l’île au radeau

ÉPILOGUE

LE RETOUR DU CANNIBALE : SWIFT, FLAUBERT, LA MEDUSE

APRÈS-DIRE

ROUEN ENCORE ET TOUJOURS

Rouenneries

Le « Conte cannibale » de Montaigne

La Boétie à Rouen

Pourquoi Bordeaux ?

Rouen définitivement

BIBLIOGRAPHIE

INDEX NOMINUM

TABLE DES ILLUSTRATIONS

1492-1592 : ce siècle conduit d’une erreur à un mythe. Erreur de Colomb qui prend les Indiens Caraïbes pour des sujets du Grand Khan ou, pire, pour des cynocéphales, des hommes à tête de chien. Mythe du Bon Cannibale qui, dès 1580 avec Montaigne, renvoie à la face du colonisateur européen les turpitudes d’une civilisation avide de gain. Partant du mot, que Colomb invente, ce livre montre comment le Cannibale des Antilles et du Brésil est devenu en quelques décennies l’incarnation d’un tabou majeur de l’Occident chrétien. Le renversement paradoxal auquel procède Montaigne transforme cette figure repoussoir en modèle positif. Le libre Cannibale, ancêtre du Bon Sauvage des Philosophes, devient le point de référence obligé pour mesurer la barbarie des prétendus civilisés. Cependant le Cannibale tend à faire oublier qu’il mange de la chair humaine. Endossant la livrée des Philosophes et soutenant le combat des Lumières, il devient le porte-parole idéal dans la dispute anticoloniale et antichrétienne. Le Cannibale est lié à la croyance du civilisé. La critique du dogme catholique de la transsubstantiation, tel que l’orchestre la controverse calviniste, en passe par le parallèle avec l’anthropophagie des peuples d’Amérique. Là aussi le mérite du Cannibale est éclatant : s’il mange de l’homme, ce que l’Européen fait sous des formes plus cruelles, il ne mange pas son Dieu, et sa barbarie apparaît toute relative. Cette image positive se dégrade au temps de l’expansion européenne, lorsque le Cannibale, privé de voix et de message, ne représente plus qu’un appétit bestial. Figure odieuse, il suscite tour à tour l’ironie dévastatrice de Swift et les rêveries primitivistes d’un Sade ou d’un Flaubert.

-

Avec ce huitième volume s'achève la publication de la correspondance de Rodolphe Töpffer (1799-1846), commencée en 2002. Couvrant, à partir de 1807, près de quarante ans d’une existence tôt interrompue mais intense, allant du billet de quelques lignes à des missives fleuves, 1462 lettres ont été retrouvées par Jacques Droin, transcrites et annotées avec l’appui de Danielle Buyssens et de Jean-Daniel Candaux. Enrichissant le portrait de « l’écrivain, l’artiste et l’homme », selon la formule convenue des biographes, elles éclairent aussi la vie politique et sociale, académique et artistique de la Genève de la Restauration, l’histoire, bien sûr, de la bande dessinée dont Rodolphe Töpffer est aujourd’hui reconnu l’inventeur, celle encore de l’édition parisienne et du livre illustré. Les historiens de la médecine trouveront, dans les lettres écrites par Töpffer durant sa maladie, un témoignage expressif. La maestria de Töpffer à cerner d’un trait un personnage ou une situation donne tout son sel à la lecture de ces lettres, illustrées ça et là de savoureux dessins souvent inédits.

-

Comment l’idée du voile pourpre de Carthage est-elle venue à Flaubert ? L’histoire d’Anubis, à laquelle il avait pensé, s’est transformée, entre 1853 et 1857, en la gigantesque épopée de Salammbô. Après son acquittement dans le procès de Madame Bovary, l’écrivain met en place sa méthode de travail pour préparer son roman : il établit un sommaire à partir de « La Guerre des Mercenaires » de Polybe, il se documente dans de multiples domaines, il voyage en Tunisie, rédige un chapitre explicatif avant de le rejeter, organise au départ un roman en trois parties... Ce volume présente tous les plans et les scénarios de Salammbô – une centaine de folios, entre les quatre mille sept cents pages du manuscrit – reproduits en fac-similé, classés par ordre chronologique et transcrits diplomatiquement. L’introduction rend compte du mouvement d’élaboration de l’œuvre, en s’appuyant sur les différents documents de genèse et la correspondance. Dans les repentirs et les avancées des plans et des scénarios se dessine le rêve d’Orient de Flaubert.